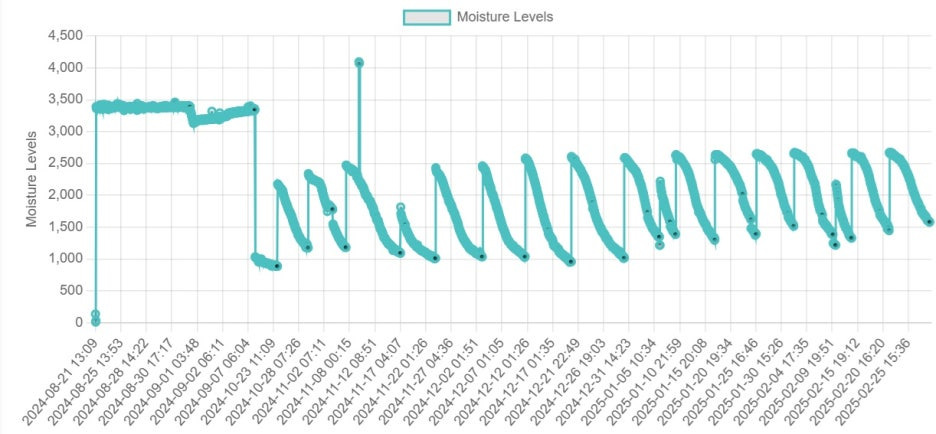

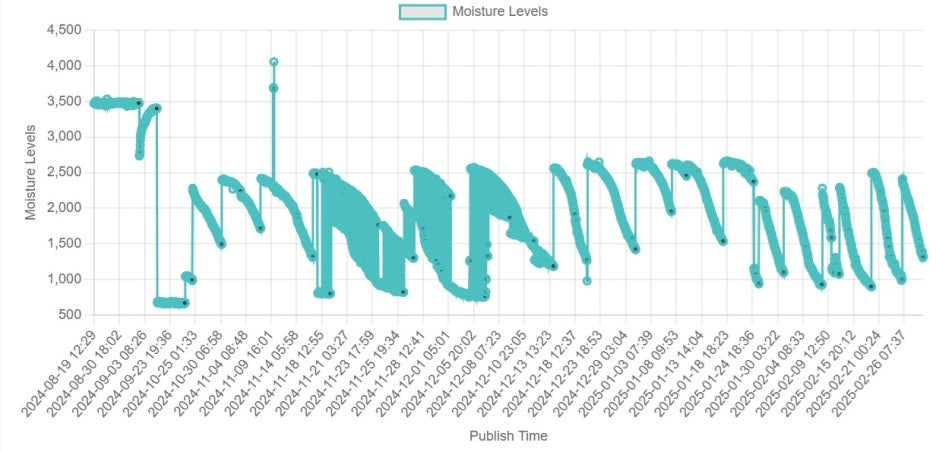

이번에는 녹소토와 펄라이트를 3:7 비율로 섞어서 측정해보았습니다.

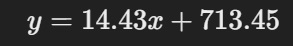

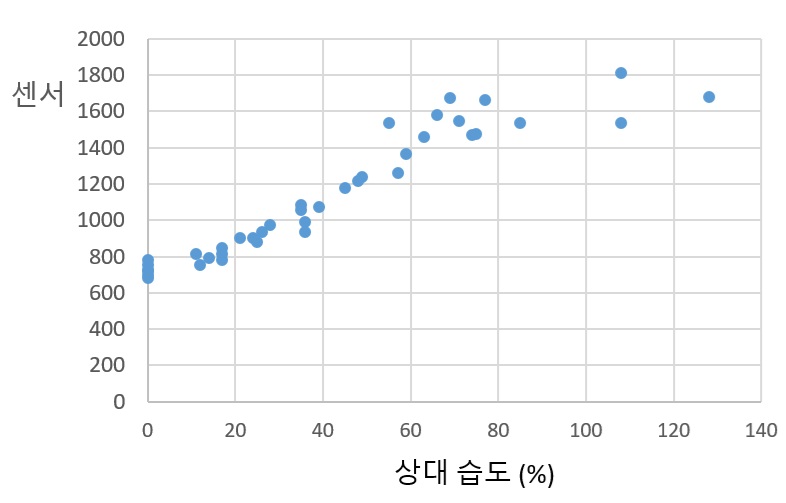

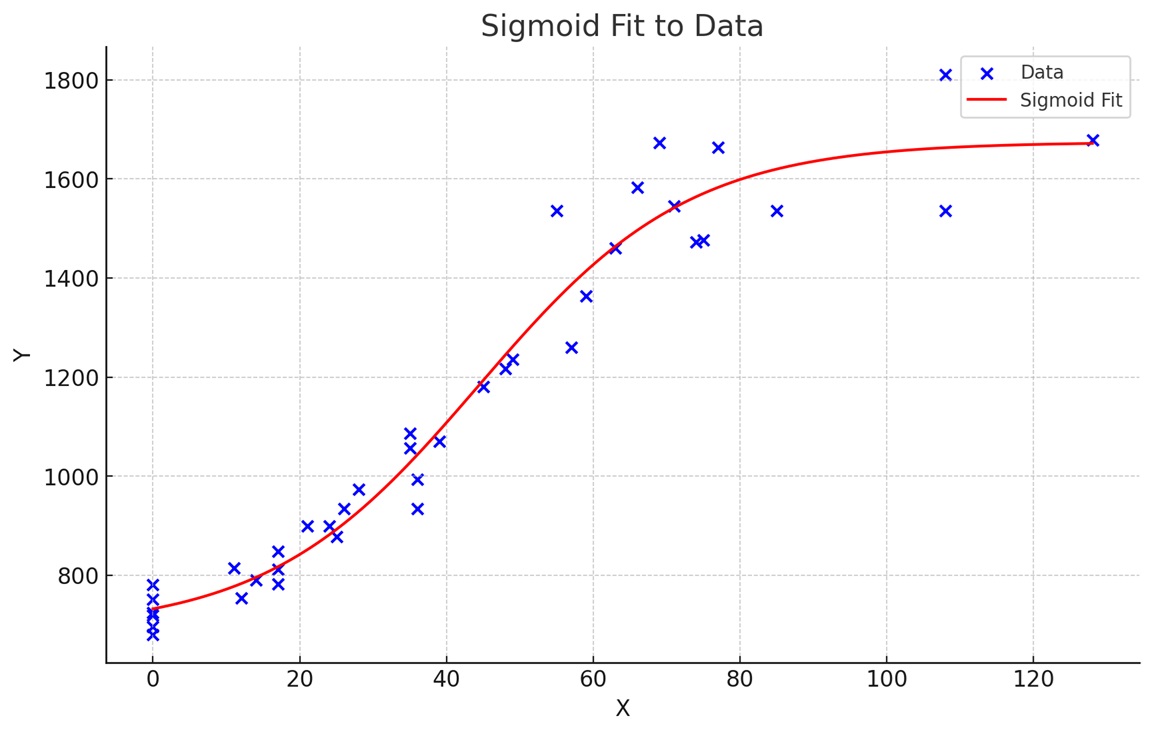

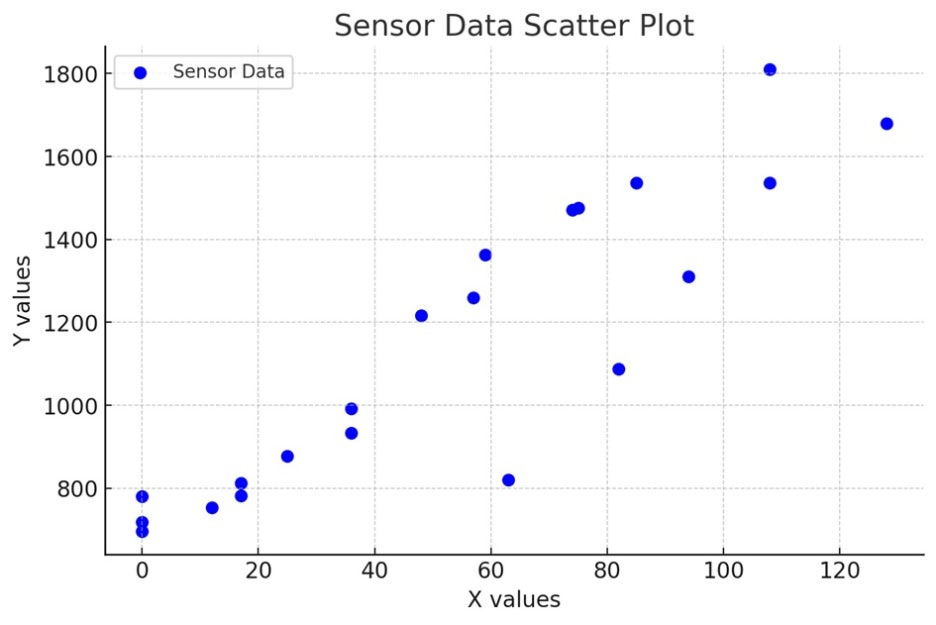

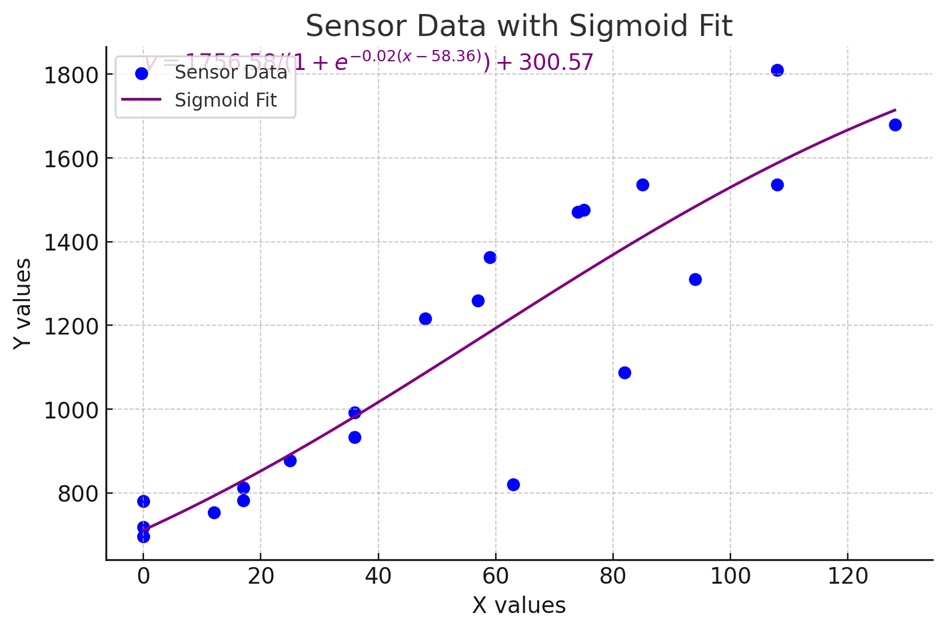

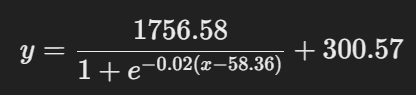

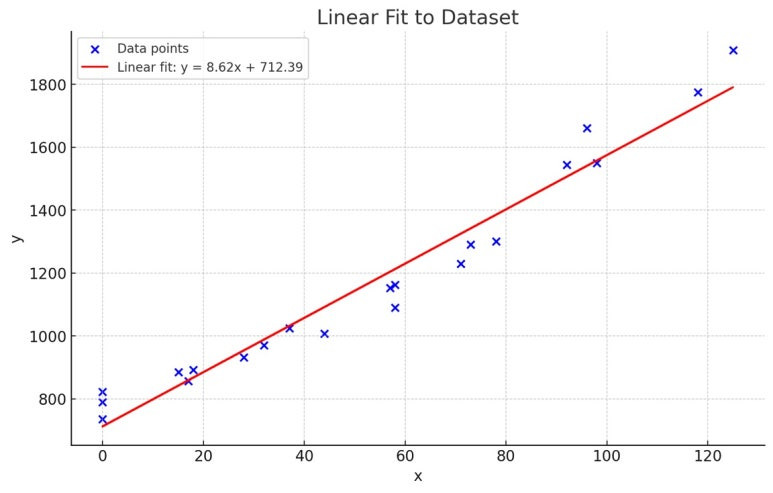

아래는 데이터와 fit결과입니다.

데이터들이 직선으로 잘 늘어서 있습니다. fit결과는,

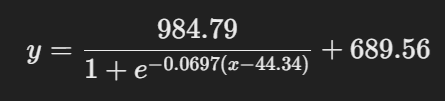

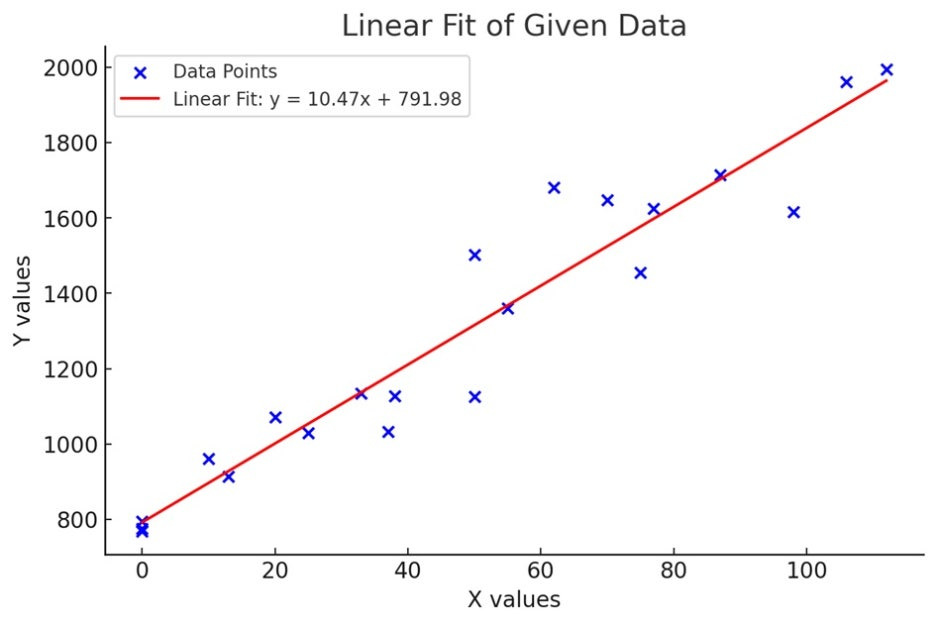

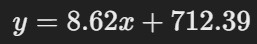

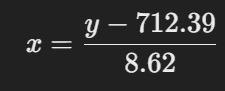

입니다. x는 상대습도(%), y는 센서값입니다. 역함수는,

입니다.

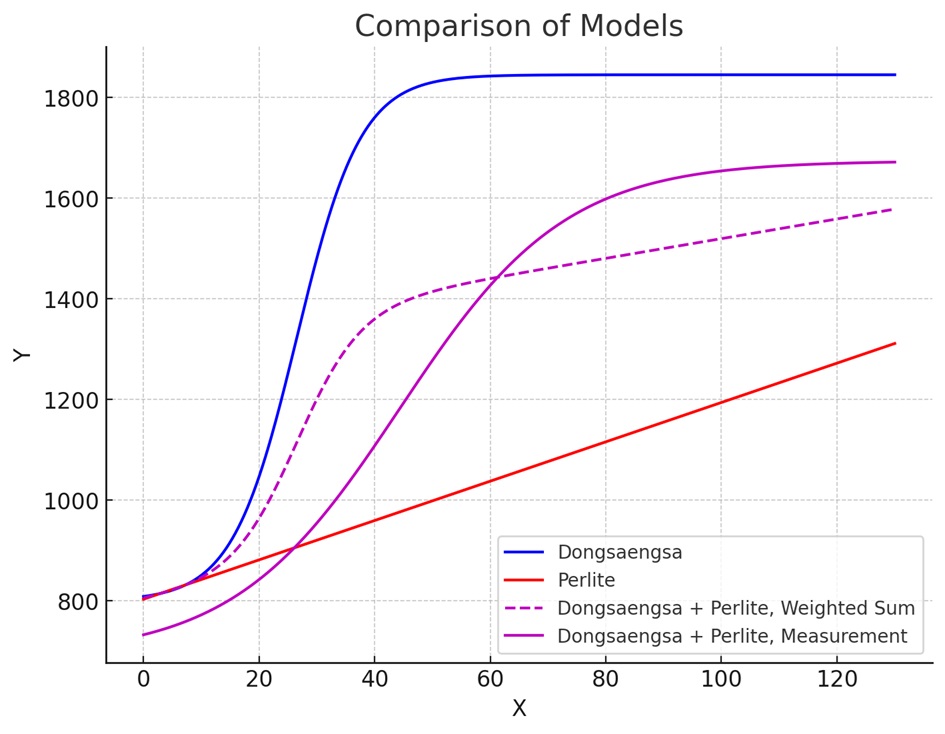

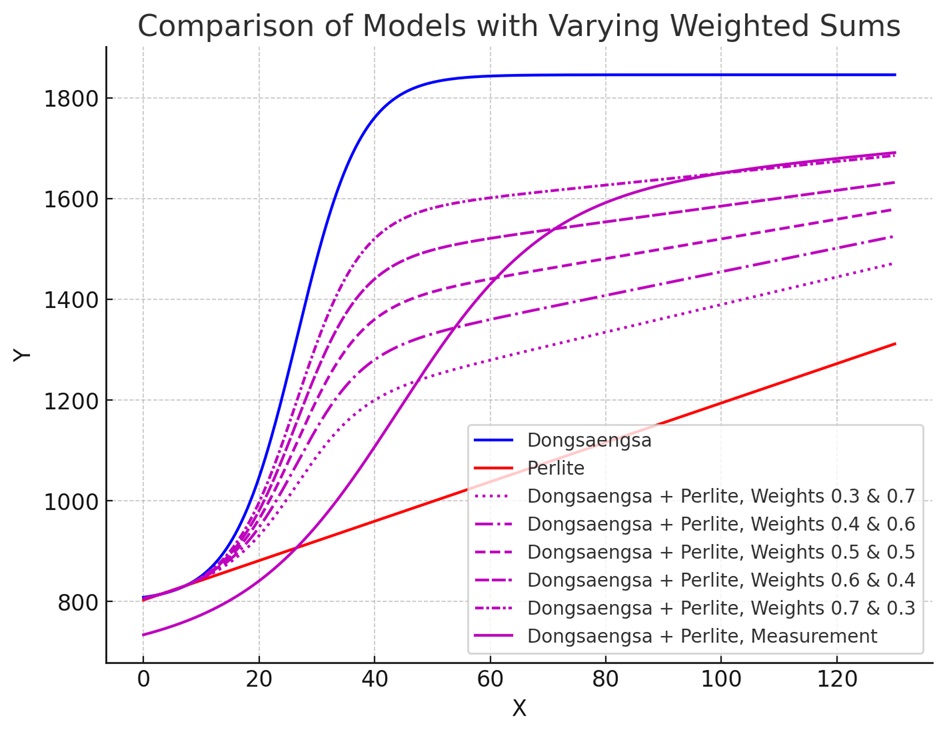

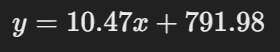

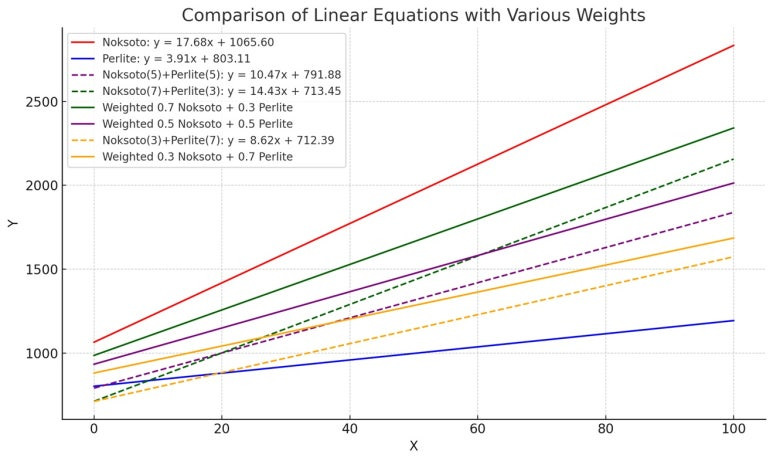

이번에는 다른 혼합비에서 측정한 결과와 겹쳐보겠습니다. 오늘 측정결과는 노란색으로 표시되어 있습니다. 실선은 가중치합산 예측식이고 점선은 측정결과입니다.

예상대로 녹소토의 비율을 낮추고 펄라이트 비율이 높을 수록 순수한 펄라이트의 결과에 접근함을 알 수 있습니다. 이번에도 역시 실선과 점선이 일정하게 떨어져 있는 것을 볼 수 있습니다.

어쨋든 2종류의 흙이 혼합된 혼합흙은 가중치 합산방법으로 예측해 볼수 있으며, 실제 습도와의 오차는 약 15 ~ 20%정도임을 알 수 있습니다.

'습도센서 교정' 카테고리의 다른 글

| 토양 습도센서 교정 16 (녹소토 + 펄라이트 편 2) (0) | 2025.03.30 |

|---|---|

| 토양 습도센서 교정 15 (동생사 편 2) (0) | 2025.03.24 |

| 토양 습도센서 교정 14 (동생사 + 펄라이트 편 2) (0) | 2025.03.17 |

| 토양 습도센서 교정 13 (동생사 + 펄라이트 편) (0) | 2025.03.08 |

| 토양 습도센서 교정 12 (녹소토 + 펄라이트 편) (0) | 2025.03.02 |